CATIA V5可通過規則和檢驗對三維模型的特征進行控制和檢查。規則是由用戶定義的在一定條件下控制某些參數、特征和事件的指令。用VBscript語言可以方便地編寫規則,控制參數、特征和事件。檢驗只是用戶編寫的一條簡單的指令,不影響參數值。檢驗被執行時,它會針對圖形中參數的異常變化,警示設計人員,防止不符合要求的參數破壞原有的三維模型。

4 幕墻開啟“單元”進行三維建模的步驟與方法

利用CATIA V5的知識工程模塊可以進行三維參數化建模, CATIA V5可視化尺寸驅動與參數驅動功能極大地方便了三維建模,不需要或極少的編程即可實現三維參數化建模。

幕墻設計是比較復雜的設計領域,首先是玻璃幕墻,包括明框、隱框和半隱框幕墻(詞條“隱框幕墻”由行業大百科提供),且有很多型材系統,各有其特點,此外還有石材幕墻、金屬板幕墻、人造板材幕墻和點支承玻璃幕墻等。現以幕墻開啟“單元”為例,對參數化建模的方法和設計步驟進行說明。

4.1參數化設計模型的建立

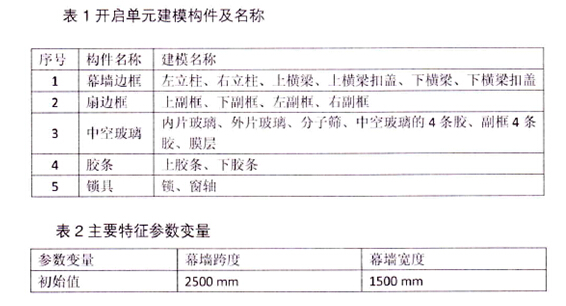

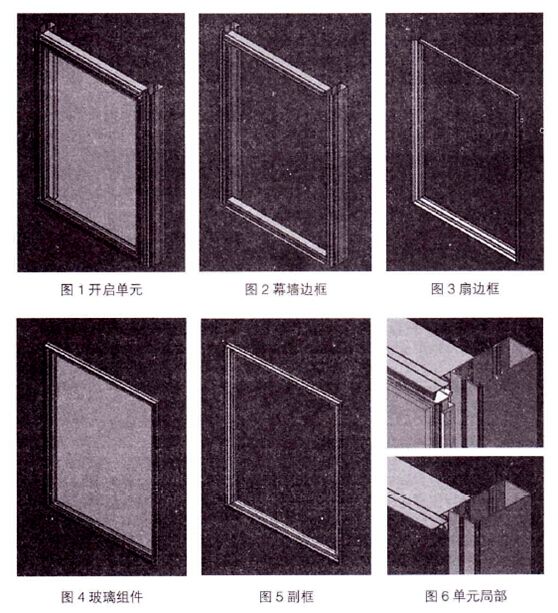

(1)建立幕墻開啟“單元”的三維實體模型,可以采用兩種設計方法,一種是自底向上(bottom~up),另一種是自頂向下(top-down),實際建模時可根據資料提供情況進行選擇。創建組成開啟“單元”各個“產品”(部件)參數化構件的實體模型[5-6]見圖1~6。

(2)設置用戶參數見表2,并分別賦予初始值, 其它構件、部件以這兩個參數為基準,進行長度計算。

建模結束后形成可視化特征樹,包含建模信息: 實體、參數和發布等,本例的特征樹。

(3)屬性信息通過EXCEL表格建立屬性信息是幕墻BIM的特征之一,通過CATIA系統,可以采用EXCEL表格建立參數或變量,并能夠實現雙向信息傳遞,實現協同設計。傳統的3D技術不能附加屬性信息,阻礙了信息的傳遞。

4.2開啟單元的虛擬裝配設計

CATIA系統提供創建約束機制,將相鄰構件間的關系進行約束,在變量發生改變或構件發生移動,通過約束關系帶動約束構件發生相應變化,達到參數化建模及模型修改的目的。

按自底向上的設計方法在CATlA V5裝配設計模塊中導入業已建立的組成開啟“單元”的各個參數化構件、部件模型,在構件之間施加必要的約束,創建虛擬裝配模型,圖1。

4.3整體裝配干涉檢查

在各個構件(或部件、零件)裝配設計階段按要求完成各個構件之間的約束定義后,還可對整體進行裝配干涉檢查,以便及早發現問題,及時修改,減少錯誤。

4.4幕墻開啟單元的調用

開啟單元定制是幕墻設計中的一個較小部分,通過類似的技術可以建立單元式幕墻、構件式幕墻等底層“產品"的單元定制,由于引入信息化技術,可以在引用時對信息實現繼承,并可通過軟件系統進行解讀,達到信息有效傳遞的目的。

但令人遺憾的是目前軟件系統在數據庫信息傳遞中存在較大瓶頸,主要表現在:

(1)數據文件數目較多、管理繁瑣、整體性差,可能導致數據的丟失或錯誤引用。

(2)數據量大,數據信息重疊量大,未采用二進制形式或壓縮格式,導致數據無法順利讀取,一些較大模型甚至會出現“死機”現象,給幕墻BIM的應用受到一定的限制。

5 結束語

CATIAV5系統軟件是比較成熟的機械設計軟件,同樣適用于建筑設計領域,能夠進行可視化產品設計,經過深入研究和底層標準模塊的定制,能夠滿足復雜幕墻設計的需要。其優點使傳統設計方法望塵莫及:

(1)幕墻基本單元定制技術使幕墻B|M的信息化成為可能。通過底層單元可以將幕墻的設計、加工制作、安裝施工等信息集成并在全生命周期內進行傳遞,減少紙質文件的使用和歸檔,未來會改變行業的游戲規則。

(2)三維可視化技術能夠所見所得,為設計、審查等提供方便,并可以采用數字樣板代替實體樣板。在設計階段方便對不合理的結構進行改進,比如幕墻的安裝和拆卸工藝性,同時可以根據碰撞檢查結果分析干涉原因,并按干涉提示進行及時修正。這種可視化技術能夠代替制作幕墻樣板,實現幕墻的綠色設計和施工。

(3)對異形建筑幕墻,通過可視化定制技術,可以使信息化傳遞成為可能,并能夠方便地進行復雜的施工管理。采用這樣的先進設計方法,無疑可以縮短產品的設計周期,提高設計質量,減少設計成本。

參考文獻:

【1】張云杰,劉鵬,喬建軍等 CATlA V5 R21中文版入門與提高 北京:清華大學出社,2012-08

【2】張學文等CATlA機械零件參數化設計北京:機械工業出版社,2013:46-56

【3】李成,韓海玲,李方方等 CATlA V5從入門到精通(第二版) 北京:人民郵電出版社,2013-7

【4】梁振剛,孫國棟 基于CATIA/CAA的飛機零部件三維參數化建模技術。四川兵工學報,2012年3月:第33卷第3期

【5】 Dassault Systemes CAA V5 Enoyciopeadia[C]Paris∶ Dassauit Systemes2011

【6】李蘇紅,潘志剛,孟祥寶,等 CATlA V5實體造型與工程圖設計[M] 北京:科學出版社,2008:189-190。

上一頁12下一頁

上一頁12下一頁